بقلم: حسين فرحان

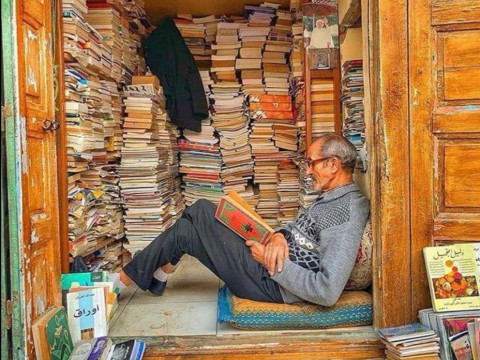

سوقُ بيعِ الكتبِ، يشهدُ وجودَه لأولِ مرّة كبائع، بعد أنْ كانَ يشهدُه كقارئٍ ينتقلُ بين بضائعِ الباعةِ الورقيةِ ينتقي منها ما يُلائمُ ذائقته..

كانَ مُنهَكًا بعض الشيء وهو يُحاولُ ترتيبَ مجموعته بطريقةِ عرضٍ تُشبهُ تلك التي تعارفَ الباعةُ عليها، فكانَ يُقدِّمُ هذا الكتابَ ويؤخِّرُ ذاك حتى استقرَّ رأيُه على شكلٍ معينٍ كانتْ يدُ الزبائنِ تُغيّرُه بينَ حينٍ وآخر، ليُعيدَ هو ترتيبه مرةً أخرى كما كان، وكأنّ نمطَ العرضِ الذي اختارَه هو، يُمثِّلُ الأنموذجَ الذي وقعَ عليه إجماعُ أهلِ السوق..

مضتْ ساعاتٌ ولم يبِعْ من تُراثِ مكتبتِه شيئًا، ورغمَ أنّه جاءَ ليبيعها برغبةٍ منه -ليشغلَ جُزءًا من وقته بعدَ إحالتِه على التقاعد- إلا أنّه في الوقتِ ذاته كانَ لا يعرفُ مشاعره في تلك اللحظةِ التي سيتناولُ بها زبونٌ ما أحدَ تلك الكتبِ ويمضي به بعيدًا حيثُ لا رجعةَ مُقابل شيءٍ من المال..

بينما كانَ مُطرِقًا بشيءٍ من الحزنِ وهو ينظرُ إلى نفائسَ غادرتْ رفوفَ مكتبتِه، واستقرّتْ على رصيفِ الجمعةِ، طرقَ مسامعَه صوتُ زبونٍ وهو يحملُ بيدِه واحدًا منها:

- بكم هذا الكتاب؟

كانَ وقعُ سؤالِ الرجلِ كالصاعقةِ على قلبه، أحسَّ بشعورٍ غريبٍ يشبهُ الشعورَ باقترابِ فراقِ شخصٍ عزيزٍ..

أعادَ الزبونُ سؤاله:

- بكم هذا الكتاب؟

أجابَ بشيءٍ من الحزن:

- بعشرة آلاف..

مدَّ الزبونُ يده إلى جيبه، أخرجَ المالَ وأعطاه إيّاه دونَ أنْ يتفوّهَ بشيء.. تأبّطَ الكتابَ وسارَ بزهو، كانَ يرقبه وينظرُ لكتابه نظرةَ الوداع الأخير؛ فهذا الكتابُ –بالذات- من الكتبِ التي كانتْ له معها ذكرياتٌ جميلة، وفيه ما يُميّزُه عن غيره.. على حين اختفى الزبونُ بكتابه بين المارّة.

صوتُ زبونٍ آخر يُعيدُه من ذكرياته إلى الواقعِ، وكتابٌ آخر يُغادرُ دونَ وداعٍ جعلَه يُتمتِم:

لولا الحياءُ لهاجني استعبارُ...

دارَ في خلدِه أنْ يطلبَ من الزبائنِ أنْ يمنحوه فرصةً لتقبيلِ كُتبِه قبلَ أنْ يمضوا بها إلى مكتباتهم، لكنّه تذكّرَ أنَّ عليه الاعتيادَ على ذلك، وأنْ لا ينسى أنَّ اليومَ الأولَ في كُلِّ مجالٍ يختلفُ عن غيره... هذا ما علّمَتْه الحياةُ إيّاه وهو في عقدِه السابع..

مضتْ ساعةٌ أخرى تناقصتْ معها أعدادُ كتبه.. بدأ يتقبّلُ الأمرَ لكثرةِ ما فقدَ منها، وأصبحَ يُرتِّبُ الأوراقَ النقديةَ بحسبِ الفئاتِ قبلَ أنْ يضعَها في جيبِه، بعدَ أنْ كانَ لا يكترثُ بذلك عندَ الصباح حيثُ رحيل كتبِه الأولى..

نعم، إنّه يتأقلّمُ مع الفراق، وعليه أنْ يتأقلّمَ مع الباعة، فهو مُنذُ الصباحِ لم يتكلّمْ مع أحدٍ منهم.. كانَ ينظرُ إليهم وهم يتحدّثون مع بعضِهم في أمورٍ شتى.. لم يلتفتْ إليه أحدٌ منهم، ولعلّ ذلك بسبب انشغالهم بالبيع، فيومُ الجمعةِ يختلفُ عن غيره.. كانَ يُحدِّثُ نفسَه بذلك وهو يرجو أنْ تكونَ له في الأيامِ القادمةِ علاقةٌ بأحدهم.

صارَ الوقتُ ظهرًا.. وعليه أنْ يتناولَ الغداء، لكن كيفَ سيتركُ بضاعته على الأرضِ دونَ رقيب؟ وهل يُمكنُه أنْ يستعينَ بشخصٍ ما ليُراقبَ له كتبه؟

كانَ يبعدُ عن هؤلاءِ الباعةِ بمسافةٍ لا تسمحُ له بالاختلاطِ بهم، فالمكانُ الذي اختاره لبضاعتِه ليس من الأماكنِ الحيويةِ أو المُتصدِّرةِ في هذا السوق.. وحتى لو وافقَ أحدُهم على أنْ يحرسَ بضاعته فإنّه سيكونُ بعيدًا عنها.. ولو أنَّ الأمرَ يقتصرُ على تناولِ الغداءِ لأمكنه تدبُّر أمره.. لكنّه كانَ بحاجةٍ إلى المزيدِ من الوقتِ لقضاءِ حاجته والوضوءِ والصلاةِ وبعدها تناولِ وجبةٍ سريعة..

لم يكنْ أمامَه سوى خيارين؛ إمّا أنْ يبقى مع بضاعتِه، أو أنْ يتركَها على الرصيفِ ويمضي..

طالَ حديثُه مع نفسِه، ولعلَّ ما يُميّزُ هذا اليومُ أنّه من أكثرِ الأيامِ التي تحدّثَ فيها مع نفسه..

خطرتْ في باله مقولةٌ كانَ قد قرأها في وقتٍ ما، أخذَ يُردِّدُها وهو ينظر إلى كتبه: "القُرّاءُ لا يسرقون، واللصوصُ لا يقرؤون"

وصار يقولُ: نعم.. نعم.. إنّه الواقعُ، فلا هؤلاءِ يسرقون، ولا أولئك يقرؤون..

قرّرَ أنْ يُغادرَ دونَ أنْ يوصيَ أحدًا ويمضي دونَ أنْ يلتفتَ إلى بضاعته، وهو يبني على تلك المقولة قناعاتٍ ثابتةً..

بعد ساعةٍ كانَ قد تناولَ فيها طعامَه وتوضّأ وصلّى، عادَ إلى مكانه، لكنّه فوجئَ باختفاءِ بضاعته.. مشى بضعة خطواتٍ ليتأكّدَ من مكانِها فلعلّه نسيَ أينَ هو بالضبط، لكنّ المكانَ هو هو.. كانَ بعضُ الباعةِ قد غادروا أماكنهم، والمساحاتُ الفارغةُ أصبحتْ كثيرة.. ولا مجالَ حتى لسؤالِ أحدٍ منهم -ممّن بقيَ على الرصيف- فهو لا يعرفُ أحدًا منهم، بالإضافةِ إلى بعدِه عنهم..

لا مجالَ للشكِّ بأنَّ بضاعتَه سُرِقَتْ..

ولكن..

أيُعقلُ أنْ تموتَ قناعتُه بأنَّ القُرّاءَ لا يسرقون؟

أيُعقَلُ أنْ يتلاشى يقينُه بأنًّ اللصوصَ لا يقرؤون.. ولِمَ لا؟..

فهذا الواقعُ يُثبِتُ خلافَ ذلك..

استمرَّ بالحديثِ مع نفسِه، وهو يُعيدُ النظرَ في اعتقادِه بالمقولةِ، وصارَ ينظرُ إلى شيءٍ جديدٍ ينسفُ به اعتناقَ هذه الفكرة..

أصبحَ يبحثُ عن مقولاتٍ أخرى أثبتَ الواقعُ زيفَها وكذبَها، وحالة الفشلِ التي أصابتها عندَ أولِ اختبار..

استغرقَ طويلًا في أفكاره وهو يتكئ على عربةٍ مركونةٍ لبائعٍ جوّالٍ كانَ قد ربطَ عجلاتِها بسلسلةٍ حديديةٍ وقفلٍ كبير.. صارَ ينظرُ لسلسلةِ الحديدِ والقفلِ وهو يتساءلُ بحزن:

- يا تُرى من الذي سرقَ كتبي.. قارئٌ أم لص؟..

وسطَ تساؤلاتِه وحيرته.. صكَّ أسماعَه صوتُ شابٍ كانَ يُناديه من الرصيفِ المُقابلِ في هذا الشارع:

- يا حاج.. يا أستاذ.. يا عمّ..

رفعَ رأسَه وهو ينظرُ إليه قائلًا:

- تتحدّثُ معي؟

أجابَه الشابُ وكانَ يرتدي بدلةَ عمّالِ النظافة:

- نعم يا عمّ.. هل هذه الكتب لك؟..

اقتربَ منها بلهفةٍ.. كانتْ مُبعثرةً، لكنّها كانتْ ما تزالُ فوقَ قطعةِ القماشِ الكبيرةِ التي وضعها تحتها..

- نعم، إنّها لي.. مَنْ جاءَ بها إلى هنا؟

أجابه الشاب:

- نعتذرُ يا حاجّ، لقد طلبَ مِنّا المشرفُ تنظيفَ المكانِ ولم نجدك.. فاضطررنا لنقلِها إلى هنا.. لكن اطمئن إنّها بخير.. كانَ الشابُ يتحدّثُ دونَ أنْ تُفارِقَ الابتسامةُ وجهه..

انحنى على كتبه وهو يهمُّ بإعادةِ ترتيبها.. والتأكُّدِ من سلامتها.. لكنّه عادَ ليقف من جديدٍ يحدثُ نفسَه: - على ما يبدو أنَّ المقولةَ لم تفشلْ في الاختبار، وعليَّ العودةُ للاعتقادِ بها؛ فهذه كُتُبي لم يسرقها قارئٌ، ولم يقرأْها لصّ.

أقرأ ايضاً

- حرب غزة ولبنان.. هل هو تجديف ام تفكيك للأخلاقية ؟

- المساهمة الجنائية لمبتكر الذكاء الاصطناعي

- المسؤولية القانونية الناشئة عن مزارع الضغطات الالكترونية وفقاً للقانون العراقي